Connaissances, attitudes et perceptions de la toxoplasmose chez les femmes enceintes et les personnels soignants à Kinshasa

DOI :

https://doi.org/10.5281/zenodo.16740403Mots-clés :

Toxoplasmose, connaissances, attitudes, pratiques et perception, femmes enceintes, personnel soignant, interventions éducatives.Résumé

Cette étude visait à évaluer les connaissances, attitudes, pratiques et perceptions des femmes enceintes et du personnel soignant vis-à-vis de la toxoplasmose, afin de proposer des interventions éducatives adaptées. L'enquête a porté sur 384 femmes enceintes, majoritairement âgées de 25 à 35 ans, avec un niveau d’instruction secondaire ou universitaire, souvent mariées et sans emploi. La majorité d’entre elles ignorait la toxoplasmose, bien que certaines adoptaient spontanément des gestes protecteurs comme le lavage des fruits et légumes ou l’évitement de viande crue. Les femmes universitaires étaient mieux informées, tandis que le statut matrimonial et l'emploi n'influençaient pas significativement leurs connaissances. Pour ce qui est du personnel soignant, 384 d’entre eux ont été interrogés, principalement des hommes âgés de 30 à 40 ans, médecins ou infirmiers avec 5 à 10 ans d'expérience et dont une minorité d’entre eux avaient reçu une formation spécifique. Malgré une certaine connaissance sur les voies de transmission, les mesures de prévention et les moyens de diagnostic étaient peu connus ou peu accessibles. Les hommes et les médecins vétérinaires affichaient un meilleur niveau de connaissance, sans corrélations marquées avec les autres variables.

Mots-clés: Toxoplasmose, connaissances, attitudes, pratiques et perception, femmes enceintes, personnel soignant, interventions éducatives, Kinshasa

Téléchargements

INTRODUCTION

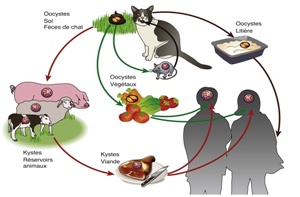

Toxoplasma gondii est un protozoaire intracellulaire avec un grand nombre d’hôtes intermédiaires, y compris tous les animaux à sang chaud et les humains (Dubey et Su, 2009). Le chat domestique et donc les félidés sont des hôtes définitifs (Desta, 2015; Hadush et al., 2015; Hadush Desta, 2015). En raison de sa large gamme d’hôtes, ses taux d’infection élevés et sa coexistence bénigne avec l’hôte, T. gondii est considéré comme l’un des parasites les plus fréquents sur terre (Huynh et al., 2003) et la toxoplasmose est un problème mondial car près de 3 milliards d’hommes, soit 1/3 de la population mondiale, seraient infectés (Teshale et al., 2007).

La transmission de T. gondii à l’homme se produit par ingestion accidentelle d’oocystes sporulés ou de consommation de viande crue ou insuffisamment cuite (Pereira et al., 2010; Teshale et al., 2007). Les viandes souvent abritées par des kystes de T. gondii sont celles de porcins, ovins et caprins et constituent par conséquent, un risque relativement majeur pour l’homme. Les autres produits animaux, notamment le lait, le sang, etc., sont également concernés par cette transmission.

De plus, cette infection parasitaire peut être transmise par ingestion d’oocystes de Toxoplasma, de fruits contaminés, des légumes ou d’eau impure, par transfusion sanguine, et en recevant une greffe d’organe (Desta, 2015).

T. gondii peut également être transmis par voie transplacentaire de la mère à la progéniture si l’infection est contractée pendant la grossesse (Dehkordi ., 2013; Jones et al., 2009). La toxoplasmose congénitale est un danger dans les zones où la maladie est répandue (Laporte et al., 2013).

L’infection chez les femmes enceintes peut avoir des conséquences dévastatrices sur le fœtus (Pereira et al., 2010).

L’importance de ce parasite dans la sécurité alimentaire, la santé humaine et l’élevage sont bien reconnus (Xiao et al., 2010). La toxoplasmose, une maladie zoonotique importante est responsable de pertes économiques majeures chez le bétail par l’avortement, la mortinatalité et la naissance néonatale (Jones et al., 2009).

Même si des enquêtes ont été menées dans de nombreux pays du monde, on sait peu de choses sur l’épidémiologie et l'importance de la toxoplasmose pour la santé publique en République Démocratique du Congo (RDC). Et pourtant, ce pays abrite des millions de félins (domestiques et sauvages), des animaux domestiques et sauvages en exploitation extensive.

Malgré l’importance de la toxoplasmose en santé publique et en médecine vétérinaire, les données sur sa prévalence en RDC demeurent pratiquement inexistantes. De plus, la compréhension communautaire, en particulier parmi les femmes enceintes et les personnels soignants, des signes cliniques, des voies de transmission, des modalités de prévention et de traitement n’a pas encore été objectivement évaluée. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les pratiques actuelles face au risque zoonotique que représente la maladie restent peu documentées. Or, un personnel de santé bien formé est susceptible de renforcer efficacement l’éducation des patientes et des détenteurs d’animaux sur les risques, la transmission et les mesures de prévention de la toxoplasmose. Raison pour laquelle cette étude a été réalisée.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Milieu d’étude

Ces investigations ont été réalisées dans quelques aires de santé de l’antenne de Kinshasa-Centre, en RDC (Figure 1, 2, 3 et 4).

Kinshasa est la deuxième capitale de la République Démocratique du Congo (RDC). Elle a à la fois le statut administratif de ville et de province.

Située sur la rive Sud du fleuve Congo au niveau du Pool Malebo, elle fait face à la capitale de la République du Congo Brazzaville (RC). Par sa superficie, la ville de Kinshasa est l’une de plus grandes villes d’Afrique et du Monde (Marc, 2013).

La ville a été longtemps appelée «Léopold ville», nom donné qu'elle porte entre 1881 et 1966. Kinshasa devient officiellement nommée après l’indépendance du pays en 1960 remplaçant celui de «Léopold ville» qui fut nommé en 1881 par l’explorateur Henry Morton Stanley en honneur du roi Belge Léopold II au service duquel il se trouvait. Elle compte vingt - quatre (24) communes et une superficie de 9.965 km² (Marc, 2013).

La ville province de Kinshasa est située à l’Ouest du pays entre 3,9 et 5,1° de latitude Sud et entre 15,2° et 16,6° de longitude Est. Elle est limitée au Nord-est et à l’Est par la province du Kwilu au Sud par celle du Kongo-Central, au Nord-ouest et à l’Ouest par la République du Congo Brazzaville, sur une frontière liquide, formée par une partie du Fleuve Congo (Anonyme, 2005). La région est composée d’un grand plateau, d’une chaîne de collines dont l’altitude varie entre 350 et 675m, d’une plaine et de marécages aux abords du Fleuve Congo.

Le Plateau du Kwango domine entièrement la partie Est de la ville-province de Kinshasa. Sa partie située dans la ville est appelée plateau des Batékés et totalise une surface de 7 500 km², soit 75,3% de l’étendue de la ville Province. La plaine Kinshasa suit le lit du fleuve Congo et est enclavée entre le fleuve, le plateau de Batéké et les collines. Elle n’a qu’une superficie d’environ 100 km² et concentre la plus importante part de la population de la province de Kinshasa (Anonyme, 2005).

La ville-province de Kinshasa se caractérise par un climat de type tropical, chaud et humide. Ce Climat présente une grande saison des pluies de mi-septembre à mi-mai et une grande saison sèche de Mi-mai à mi-septembre. La région connaît également une petite saison sèche qui s’étale de la mi-décembre à la mi-février. La température moyenne mensuelle inférieure est de 22,5°C en juillet et le Mois le plus chaud est le mois de mars, durant lequel les températures moyennes journalières peuvent atteindre 26,1°C (Anonyme, 2005). Ces températures précèdent les violentes averses du mois d’Avril et de mai qui causent de nombreux problèmes dans la ville: inondations, éboulements, arbres déracinés, etc. La moyenne pluviométrique annuelle s’élève à 1 530 mm. Les mois d’octobre, novembre et décembre présentent les plus fortes précipitations et concentrent 40 % des précipitations, ce qui fait de ceux-ci les mois les plus humides de l’année. Le nombre de jours de pluie atteint la moyenne annuelle de 112 jours, avec un maximum de 17,8 jours de pluie en avril. Durant la saison sèche, les moyennes mensuelles de précipitations atteignent 3,9 mm à 2,1 mm. L’humidité relative de l’air est en moyenne de 79 % (Anonyme, 2005).

Globalement, pour toute la province, les sols sont principalement sablonneux avec quelques éléments particuliers. Leur rétention en eau est faible et ils ne présentent pas un grand intérêt pour l’agriculture. Les types de sols de la ville-province de Kinshasa conditionnent le type de végétation qui y pousse. En règle générale, la végétation est constituée de savanes parsemées d’arbustes et entrecoupée de steppes et de galeries forestières de faible densité et dimension. Ces savanes se réduisent de plus en plus suite à l’avancée urbanistique et ne se situent plus que sur les collines et le Plateau des Batékés (Anonyme, 2005).

Techniques de collecte des données et échantillonnage

Les données ont été recueillies à l’aide de plusieurs techniques: l’approche documentaire, les enquêtes par échantillonnage aléatoire stratifié, les interviews et l’observation directe. L’approche documentaire a constitué une étape préparatoire essentielle, s’appuyant sur une revue bibliographique approfondie effectuée dans les bibliothèques de l’Université Pédagogique Nationale et de l’Université de Kinshasa, ainsi que dans les archives du Ministère de la Santé Publique, de l’OMS et de l’UNICEF à Kinshasa.

Le travail sur le terrain a inclus des questionnaires adressés aux personnels de santé et aux femmes enceintes, selon des critères d’inclusion clairs (fréquentation des structures sélectionnées et consentement). L’échantillonnage a été stratifié selon les quatre zones de santé de l’antenne Kinshasa-Centre, puis effectué de manière proportionnelle et aléatoire conformément aux recommandations de Cochran (1977), Kish (1965) et Lohr (2010).

La randomisation a été réalisée via R Studio (version 2024.04.2-764) avec le package dplyr, en appliquant les formules standards de calcul d’échantillon par strate. Le nombre final d’enquêtés a été déterminé selon la formule n= (z² * p * (1 - p)) / d², avec une prévalence estimée à 0,5, un seuil de confiance de 95 % (Z=1,96) et une précision de 5 %, donnant une taille d’échantillon de 384 sujets.

L’étude s’est concentrée sur l’échantillonnage de quatre Zones de Santé (ZS) de l’Antenne Kinshasa-Centre: Kingabwa, Kalamu 1, Lemba et Kasavubu, selon une méthode proportionnelle et aléatoire. Un total de 12 aires de santé a été sélectionnées parmi 41, avec une répartition proportionnelle par ZS (Figure 1, 2, 3 et 4).

La collecte des données a reposé sur trois outils principaux: KoboCollect pour la conception de formulaires numériques et la collecte de données géolocalisées sur les structures de santé et les populations cibles (femmes enceintes et personnel soignant), QGIS pour l’analyse géospatiale et la création de cartes thématiques, et le logiciel R pour les analyses statistiques, notamment descriptives (moyenne, écart-type, fréquences) et bivariées.

L’analyse bivariée a mobilisé la régression logistique simple pour explorer les liens entre les connaissances/pratiques et les facteurs socio-démographiques. La modélisation a été approfondie par une régression logistique multiple fondée sur les travaux de Hosmer (2013), Menard (2002), Peng et al. (2002) et Agresti (2018), en respectant les hypothèses fondamentales: variable de réponse binaire, indépendance des observations, absence de multicolinéarité, et relation linéaire entre les variables explicatives et le logit. La formule générale utilisée était:

logit(p) = ln(p/(1-p)) = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + ... + βₖXₖ,

où p représente la probabilité d’une bonne connaissance/pratique de la toxoplasmose.

RÉSULTATS

Femmes enceintes

Profil socio-démographique des femmes enceintes

Cette enquête a été menée auprès de 384 femmes enceintes afin de mieux comprendre leur profil démographique et socio-économique. Les données recueillies offrent un aperçu précieux des caractéristiques telles que l’âge, le niveau d’instruction, le statut matrimonial, l’emploi et le nombre de grossesses. Ces informations sont essentielles pour identifier les besoins spécifiques de cette population et orienter les interventions de santé publique (Tableau 1).

Le tableau 1 présente une analyse détaillée du profil démographique et socio-économique de 384 femmes enceintes.

La majorité des femmes enceintes (65,1%) sont âgées de 25 à 35 ans, ce qui est souvent considéré comme l’âge optimal pour la grossesse. Une proportion notable (22,1%) a moins de 25 ans, tandis que 12,8% ont plus de 35 ans.

Une grande partie des femmes (35,4%) ont un niveau d’instruction secondaire, suivi de près par celles ayant un niveau universitaire (28,9%). 12,8% des femmes n’ont aucun niveau d’instruction, ce qui pourrait influencer leur accès à l’information et aux soins prénatals.

Plus de la moitié des femmes (56,3%) sont mariées, tandis que 43,8% sont célibataires. Ce facteur peut avoir des implications sur le soutien social et économique pendant la grossesse.

Une majorité des femmes (59,9%) ne sont pas employées, ce qui pourrait affecter leur autonomie financière et leur accès aux soins de santé.

La plupart des femmes (81,8%) ont eu moins de deux grossesses, indiquant une population majoritairement de primipares ou de femmes ayant une deuxième grossesse.

Connaissance et pratique des femmes enceintes dans la lutte contre la toxoplasmose

Le tableau 2 met en lumière les lacunes significatives dans la connaissance et les pratiques des femmes enceintes en matière de prévention de la toxoplasmose, une infection parasitaire potentiellement grave pendant la grossesse.

Une majorité écrasante (84,9%) des femmes n’ont jamais entendu parler de la toxoplasmose, et seulement 5,2% savent comment elle se transmet (Tableau 2). Cela indique un besoin urgent de sensibilisation. 96,6% des femmes n’ont pas été informées des risques par un professionnel de santé, soulignant une lacune dans l’éducation prénatale.

Très peu de femmes (1,6%) ont fait un test de dépistage pendant leur grossesse, et seulement 4,7% connaissent les mesures de prévention. Cependant, 64,8% des femmes lavent systématiquement les fruits et légumes, et 99% évitent de consommer de la viande crue ou insuffisamment cuite, ce qui sont des pratiques positives.

Une grande majorité (88%) des femmes ont un chat à la maison, mais 96,4% d’entre elles évitent de nettoyer la litière elles-mêmes, ce qui est une bonne pratique de prévention.

Une très grande majorité (94,3%) des femmes souhaitent recevoir plus d’informations sur la toxoplasmose, ce qui montre leur intérêt et leur besoin de connaissances supplémentaires pour protéger leur santé et celle de leur bébé.

Analyse des déterminants de la connaissance et pratique des femmes enceintes dans la lutte contre la toxoplasmose

Il n’y a pas de différence significative entre les femmes de moins de 25 ans et celles de plus de 25 ans en termes de connaissance de la toxoplasmose (Tableau 3).

Les femmes ayant un niveau d’instruction universitaire ont une meilleure connaissance de la toxoplasmose comparées à celles ayant un niveau secondaire, avec une différence statistiquement significative (Tableau 3). Cela indique que les femmes universitaires sont environ trois fois plus susceptibles d’avoir une bonne connaissance de la toxoplasmose.

Bien que les femmes mariées semblent avoir une meilleure connaissance de la toxoplasmose que les célibataires, cette différence n’est pas statistiquement significative (Tableau 3).

Il n’y a pas de différence significative entre les femmes employées et non employées en termes de connaissance de la toxoplasmose (Tableau 3).

Le nombre de grossesses n’a pas d’impact significatif sur la connaissance de la toxoplasmose (Tableau 3).

Les femmes de plus de 25 ans ont une pratique significativement meilleure de la prévention de la toxoplasmose par rapport à celles de moins de 25 ans (Tableau 4). Cela suggère que l’âge pourrait être un facteur influençant positivement les pratiques de prévention.

Les femmes ayant un niveau d’instruction universitaire sont presque deux fois plus susceptibles d’avoir de bonnes pratiques de prévention de la toxoplasmose comparées à celles ayant un niveau secondaire (Tableau 4). Cela souligne l’importance de l’éducation supérieure dans l’adoption de bonnes pratiques de santé.

Il n’y a pas de différence significative entre les femmes mariées et célibataires en termes de pratiques de prévention de la toxoplasmose (Tableau 4).

Les femmes employées n’ont pas de pratiques significativement différentes de celles des femmes non employées (Tableau 4).

Le nombre de grossesses n’a pas d’impact significatif sur les pratiques de prévention de la toxoplasmose (Tableau 4).

Les résultats montrent que certaines variables ont un impact significatif sur la connaissance des femmes enceintes concernant la toxoplasmose. L’éducation secondaire est associée à une diminution significative de la connaissance (Tableau 5), ce qui suggère que les femmes ayant un niveau d’éducation secondaire sont moins susceptibles de connaître la toxoplasmose par rapport à celles ayant un niveau d’éducation supérieur. L’âge de plus de 25 ans, le statut marital (marié), l’emploi et le nombre d’enfants (plus de deux) ne montrent pas de relation statistiquement significative avec la connaissance de la toxoplasmose dans cette analyse.

Les résultats montrent que certaines variables ont un impact significatif sur la pratique des femmes enceintes concernant la toxoplasmose (Tableau 6). Les femmes de plus de 25 ans sont moins susceptibles de pratiquer des mesures de prévention contre la toxoplasmose (Tableau 6). En revanche, celles ayant un niveau d’éducation secondaire sont plus susceptibles de pratiquer ces mesures (Tableau 6). De plus, avoir plus de deux enfants est également associé à une meilleure pratique des mesures de prévention contre la toxoplasmose (Tableau 6). Les variables telles que le statut marital (mariée) et l'emploi (employée) ne montrent pas de relation statistiquement significative avec la pratique des mesures de prévention contre la toxoplasmose dans cette analyse.

Personnel soignant

Profil socio-démographique des personnels soignants

Les résultats montrent une diversité parmi les professions des personnels soignants enquêtés, avec une majorité de médecins des hôpitaux (35,4%) et d’infirmiers (28,9%) (Tableau 7). La tranche d’âge la plus représentée est celle des 30 à 40 ans (65,1%), ce qui indique une population relativement jeune. En termes de genre, les hommes sont majoritaires (71,4%). Concernant l’expérience professionnelle, la majorité des personnels soignants ont entre 5 et 10 ans d’expérience (41,9%), suivis de ceux ayant moins de 5 ans d’expérience (27,1%) (Tableau 7).

Connaissance et pratique des personnels soignants dans la lutte contre la toxoplasmose

Les résultats montrent que la majorité des personnels soignants n’ont pas reçu de formation spécifique sur la toxoplasmose (61,2% et 96,6% respectivement pour les deux questions similaires (Tableau 8). Cependant, une grande proportion d’entre eux savent comment la toxoplasmose se transmet (82,3%). Malgré cela, la connaissance des mesures de prévention reste faible, avec seulement 6.2% des soignants les connaissant. Très peu de soignants ont diagnostiqué des cas de toxoplasmose chez les femmes enceintes (0.5%) ou chez les animaux (1.0%). L’accès aux ressources nécessaires pour diagnostiquer et traiter la toxoplasmose est limité, surtout chez les femmes (50.0%). Enfin, une majorité écrasante des soignants souhaitent recevoir plus d’informations ou de formations sur la toxoplasmose (96.9%), bien que seulement 15.6% recommandent des mesures spécifiques pour éviter la maladie. Ces résultats soulignent la nécessité d’améliorer la formation et les ressources disponibles pour les personnels soignants afin de mieux gérer la toxoplasmose.

Les résultats montrent que la majorité des personnels soignants ont une mauvaise connaissance de la toxoplasmose, avec 74.5% des répondants ayant une connaissance jugée mauvaise (Tableau 9). Cependant, en termes de pratiques, une majorité de 68.2% des soignants ont de bonnes pratiques concernant la toxoplasmose. Cela suggère que bien que les connaissances théoriques sur la toxoplasmose soient faibles, les pratiques de prévention et de gestion de la maladie sont relativement bonnes parmi les soignants. Ces résultats mettent en évidence la nécessité d’améliorer la formation et l’éducation des personnels soignants pour renforcer leurs connaissances théoriques tout en maintenant de bonnes pratiques.

Analyse des déterminants de la connaissance et pratique des personnels dans la lutte contre la toxoplasmose

Les résultats montrent que certaines variables ont un impact significatif sur la connaissance des personnels soignants concernant la toxoplasmose. Les médecins vétérinaires sont significativement plus susceptibles d’avoir une bonne connaissance de la toxoplasmose (Tableau 10). De plus, le genre masculin est également associé à une meilleure connaissance (Tableau 10). Les autres variables, telles que le statut de médecin des hôpitaux, les infirmiers, l’expérience professionnelle et l’âge, ne montrent pas de relation statistiquement significative avec la connaissance de la toxoplasmose dans cette analyse. Cela suggère que la profession et le genre peuvent jouer un rôle important dans la connaissance de la toxoplasmose parmi les personnels soignants.

Les résultats montrent que certaines variables ont un impact significatif sur les pratiques des personnels soignants dans la lutte contre la toxoplasmose. Les médecins vétérinaires sont significativement plus susceptibles d’adopter de bonnes pratiques (Tableau 11). En revanche, les médecins des hôpitaux sont moins susceptibles d’adopter de bonnes pratiques (Tableau 11). Les infirmiers ne montrent pas de relation statistiquement significative avec les pratiques (Tableau 11).

L’expérience professionnelle de plus de 15 ans est associée à une diminution significative des bonnes pratiques (Tableau 11), tout comme l’âge de plus de 40 ans (Tableau 11). Les autres variables, telles que l’expérience professionnelle de 5 à 10 ans, de 10 à 15 ans, et l’âge de 30 à 40 ans, ne montrent pas de relation statistiquement significative avec les pratiques. Le genre masculin n’a pas non plus d’impact significatif sur les pratiques (Tableau 11).

DISCUSSION

Dans le cadre de ces investigations, il a été démontré que les femmes ayant un niveau d’éducation secondaire sont moins susceptibles de connaître la toxoplasmose par rapport à celles ayant un niveau d’éducation supérieur.

L’étude menée par Angeson (2015) a rapporté des résultats similaires en Éthiopie. Selon cette étude, l’analyse de régression logistique de la sensibilisation des femmes enceintes à l’infection zoonotique par Toxoplasma, l’alphabétisation a été jugée statistiquement significative en association avec la sensibilisation des femmes enceintes à la maladie. Cela montre que l’éducation est essentielle pour augmenter l’attitude des femmes enceintes à lire, apprendre et entendre parler des maladies importantes pendant la grossesse. Cependant, les autres profils socio-démographiques des répondantes ne sont pas statistiquement significatifs.

En ce qui concerne cette étude, l’âge et le niveau d’instruction universitaire sont les deux facteurs significatifs associés à de meilleures pratiques de prévention de la toxoplasmose chez les femmes enceintes. Ces résultats suggèrent que des interventions ciblées sur les jeunes femmes et celles ayant un niveau d’instruction plus faible pourraient être bénéfiques pour améliorer les pratiques de prévention.

Le fait que les femmes ayant un niveau d’instruction universitaire aient une meilleure connaissance de la toxoplasmose indique que l’éducation joue un rôle crucial dans la sensibilisation à cette infection. Les programmes éducatifs ciblant les femmes enceintes pourraient donc être particulièrement efficaces s’ils sont intégrés dans les cursus universitaires ou dans des formations continues.

Les autres variables étudiées (âge, statut matrimonial, emploi et nombre de grossesses) n’ont pas montré de différences significatives. Cela pourrait suggérer que ces facteurs n’ont pas un impact majeur sur la connaissance de la toxoplasmose, ou que d’autres variables non mesurées pourraient être plus influentes.

Dans cette recherche, seules près de 8% des femmes enceintes ont un bon niveau de connaissance de la toxoplasmose, ce qui est également similaire aux résultats rapportés par Angeson (2015). Il a observé que la majorité de ces femmes enceintes n’avaient aucune connaissance ou ne sont pas sûres de cette infection parasitaire. Cette constatation indique l’importance d’éduquer les femmes enceintes sur les mesures préventives spécifiques de la maladie, qui ont été discutées dans des études précédentes (Elsheika, 2008; Amin et al., 2013; Andiappan et al., 2014). La plupart des femmes enceintes interrogées n’étaient pas sûres des facteurs de risque, des symptômes et du moment de l’infection par la toxoplasmose. Cependant, elles pratiquent régulièrement des comportements préventifs primaires, en particulier de bonnes conditions d’hygiène qui peuvent les protéger de l’infection par Toxoplasma, mais cela est dû à leurs connaissances natives et à la pensée que garantir l’hygiène générale et personnelle peut prévenir tous les types d’infection (Jones et al., 2009; Boughattas, 2015; Dehkardi et al., 2013).

Toxoplasma gondii pose un problème de santé publique tant par le taux d’infection que par la charge de morbidité rapportée chez les femmes enceintes de différentes parties du monde. Ce parasite a été trouvé dans toutes les conditions environnementales contaminées par les excréments de chats. Il y a eu des rapports montrant que le fait d’avoir un contact étroit avec des chats et de nettoyer leur litière peut transmettre la maladie aux femmes enceintes (Dubey, 2010). L’exposition à des chats infectés par ces femmes enceintes pourrait entraîner des conséquences graves pour leur fœtus. Beaucoup de ces femmes enceintes savaient qu’en évitant les chats errants, en permettant à quelqu’un d’autre de changer la litière du chat, en s’assurant que la litière du chat est changée quotidiennement, en cuisant bien la viande, en lavant et/ou en pelant soigneusement tous les fruits et légumes avant de les manger et en nettoyant les ustensiles de cuisine après chaque utilisation, elles peuvent prévenir toutes sortes de maladies, mais pas spécifiquement la toxoplasmose. Les professionnels de santé sont également responsables de la prévention de la transmission de la toxoplasmose s’ils peuvent travailler conjointement avec la communauté dans une approche «une seule santé».

Au cours de cette étude, les personnels de santé animale ont une avance par rapport à la connaissance de la maladie, y compris son diagnostic et son traitement.

Malgré cela, le niveau de connaissance des personnels de santé enquêtés semble être très faible par rapport à ceux enquêtés par Angeson (2015).

Au cours de son étude, 24 assistants en santé animale ont participé et presque tous avaient des connaissances sur l'infection zoonotique par Toxoplasma, la transmission, le traitement, le contrôle et la prévention. Cependant, aucun d’entre eux n’avait jamais diagnostiqué la maladie chez les animaux. Cela s’explique par la difficulté de diagnostiquer la maladie en utilisant uniquement les symptômes cliniques chez les animaux. Il y a un manque d’installations nécessaires dans les cliniques vétérinaires et les laboratoires provinciaux pour diagnostiquer la maladie par analyse de laboratoire. De plus, ils n’ont jamais participé à l’enseignement de la communauté sur l’implication zoonotique de la maladie, la manipulation et la consommation appropriées des produits animaux et le rôle de la consommation de viande crue et des excréments de chat dans la transmission de la maladie aux femmes enceintes. Cela est dû à un manque de travail collaboratif entre les secteurs médical et vétérinaire dans la sensibilisation de la communauté.

CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif général d’évaluer les connaissances, attitudes, pratiques et les perceptions des femmes enceintes et des personnels soignants à l’égard de la toxoplasmose, en vue de formuler des interventions éducatives adaptées. Les résultats obtenus confirment en grande partie les hypothèses de départ: un niveau globalement insuffisant de connaissances a été observé chez les deux groupes, accompagné d’attitudes et de pratiques préventives souvent inadéquates. Par ailleurs, les analyses ont mis en évidence l’influence significative des facteurs socio-économiques et éducatifs sur les enquêtés.

Ces constats mettent en lumière l’urgence de renforcer les programmes de formation initiale et continue, ainsi que les actions de sensibilisation ciblées, afin d’améliorer durablement la prévention de la toxoplasmose, en particulier auprès des populations à risque telles que les femmes enceintes et les professionnels de santé en contact direct avec elles.

RÉFÉRENCES

Agresti A. (2018). Statistical Methods for the Social Sciences (5th ed.). Pearson.

Amin T.T., Ali M.N., Alrashid A.A., Al-Agnam A.A., Al Sultan A.A. (2013). Toxoplasmosis preventive behavior and related knowledge among Saudi pregnant women. Glob. J. Health Sci., 5:131–143.

Andiappan H., Veeranoot N., Nongyao S., Si-Lay K., Cristina C.S, Mary M.M.C., Julieta Z.D., Waenurama C., Ching X.T., Yee-Ling L., Noor A.M.A. (2014). Knowledge and practice on Toxoplasma infection in pregnant women from Malaysia, Philippines, and Thailand. Frontiers in microbiology, 5: 291.

Boughattas S. (2015). Milkborne toxoplasmosis. Front. Microbiol., 6: 215.

Cochran W.G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). New York: John Wiley and Sons.

Dehkordi F.S., Borujeni M.R., Rahimi E., Abdizadeh R. (2013). Detection of Toxoplasma gondii in raw caprine, ovine, buffalo, bovine, and camel milk using cell cultivation, cat bioassay, capture ELISA, and PCR methods in Iran. Food borne Pathog Dis., 10: 120-125.

Dubey J.P., Velmurugan G.V., Morales J.A., Arguedas R., Su C. (2009). Isolation of Toxoplasma gondii from the keel-billed toucan (Ramphastos sulfuratus) from Costa Rica. Journal of Parasitology, 95: 467–468.

Dubey J.P. (2010). Toxoplasmosis of Animals and Humans.2nd ed. Beltsville, Maryland, U.S.A. CRC Press, 338 p.

Elsheikha H.M. (2008). Congenital toxoplasmosis: priorities for further health promotion action. Public Health, 122: 335–353.

Hadush Angesom, Mu-uz Gebru, Fikre Zeru, Tsehaye Hadush, (2015). Sero-epidemiology of camel toxoplasmosis and public awareness on its zoonotic importance in central afar region, North East Ethiopia. World Applied Sciences Journal, 33: 1880-1887.

Hadush Desta (2015). Knowledge, attitude and practice of community towards zoonotic importance of Toxoplasma Infection in Central Afar Region, North East Ethiopia. International Journal of Biomedical Science and Engineering, 3: 74-81.

Hosmer D.W., Lemeshow S., Sturdivant R.X. (2013). Applied Logistic Regression (3rd ed.). Wiley.

Jones J.L., Dargelas V., Roberts J., Press C., Remington J.S., Montoya J.G. (2009). Risk factors for Toxoplasma gondii infection in the United States. Clin. Infect. Dis., 49: 878-884.

Kish L. (1965). Survey Sampling. New York: John Wiley and Sons.

Laporte M., Villena I., Dardé M.L. (2013). Toxoplasmosis in pregnancy: knowledge and practices of health professionals in France. Bulletin of the World Health Organization, 91:794-795.

Lohr S.L. (2010). Sampling: Design and Analysis (2nd ed.). Boston: Brooks/Cole.

Menard S. (2002). Applied Logistic Regression Analysis (2nd ed.). Sage Publications.

Peng C.Y.J., Lee K.L., Ingersoll G.M. (2002). An Introduction to Logistic Regression Analysis and Reporting. The Journal of Educational Research, 96: 3-14.

Pereira K.S., Franco R.M., Leal D.A. (2010). Transmission of toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) by foods. Advances in food and nutrition research, 60: 1-19.

Teshale S., A. Dumetre, M.L. Darde, B. Merga, P. Dochies (2007). Serological survey of toxoplasmosis in Ethiopia: Prevalence and risk factors. Parasite, 14: 155-159.

Wallace G.D. (1973).Intermediate and transport hosts in the natural history of Toxoplasma gondii. Am. J. Trop. Med. Hyg., 22: 456-464.

Xiao Y., J. Yin, N. Jiang, M. Xiang, L. Hao, H. Lu, H. Sang, X. Liu, H. Xu, J. Ankarklev, J. Lindh, Q. Chen (2010). Seroepidemiology of human Toxoplasma gondii infection in China. BMC. Infect. Dis., 10: 4.

Publié-e

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

© Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.